“暴风雪”号航天飞机是苏联第一架可重复使用航天飞机,是苏联为了与美国进行太空军备竞赛而研制的具有军事用途的可重复使用轨道飞行器,研制时间长达12年,是苏联航空和航天部门鼎力合作的结晶。“暴风雪”号航天飞机于1988年11月15日成功完成了首次太空飞行。不过,可惜的是,不久之后苏联就解体了,“暴风雪”号航天飞机项目被迫终止。1988年的飞行试验也就成了“暴风雪”号航天飞机唯一一次太空飞行。

一、“暴风雪”号航天飞机的由来

早在太空时代到来之前,就有人提出研制可重复使用航天飞行器的理论。苏联现代航天学和火箭理论的奠基人齐奥尔科夫斯基在1929年就提出了利用火箭将飞行器送到大气层外的设想。20世纪30年代科罗廖夫开展了一系列试验型和军用型火箭飞机的研究,其中包括著名的РП-318火箭动力滑翔机试验。РП-318是苏联第一架火箭飞机。之后,在20世纪60年代,米高扬设计局研制了一种可重复使用的小型飞船“螺旋”号,它也用火箭作为飞行动力。РП-318和“螺旋号”是苏联在可重复使用航天飞机探索领域迈出的第一步。

图1 可重复使用的小型飞船“螺旋”号

20世纪70年代初,美国制定了航天飞机研制计划,最初目的是发展一种更为经济的轨道运输工具,以取代只能使用一次的运载火箭。随着研制任务的深入,美国开始研究利用航天飞机在太空中和从太空发起军事行动的可能性。苏联当局认为这将对苏联的安全构成巨大的威胁,于1976年决定发展类似的航天运输系统作为对美国“威胁”的回应,并将这项任务下达给了以“能源”科学生产联合体为主的研制单位。

二、“暴风雪”号航天飞机的用途

苏联研制“暴风雪”号航天飞机的目的相当明确,即对抗敌对国家军用航天器、弹道导弹以及打击敌国特别重要的空中、海上和地面目标,保持苏联在军备竞赛中的领先地位。

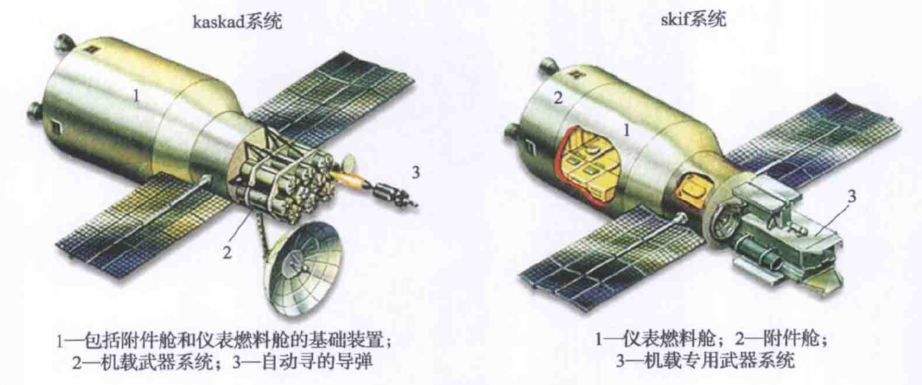

(1)搭载军用航天综合体

苏联在“暴风雪”号航天飞机的研制中进行了多种军用航天综合体的研制,包括导弹武器综合体(kaskad系统)、激光武器综合体(skif系统)。这些军用航天综合体可以作为“暴风雪”号航天飞机的机载武器。其中,导弹武器综合体(kaskad系统)主要针对低轨道目标,激光武器综合体(skif系统)主要针对中高轨道和同步卫星轨道上的目标。

图2 “暴风雪”号航天飞机的机载武器系统

“能源”科学生产联合体为kaskad系统专门研制了天基拦截导弹,由于采用了先进的微型化仪表技术,kaskad具有很高的拦截精度。Skif系统的研制主要由苏联的激光研究主导单位——“天体物理学”科学联合生产体负责。1987年,激光站动力模型(skif-ДМ)进行了太空试验。

(2)携带战略战术核导弹

“暴风雪”号航天飞机可以作为太空-地球攻击装置的载机,能够携带不同类型的战略战术核弹,对不同地面目标实施攻击。

“暴风雪”号航天飞机在一次发射中能将15个Р-36ОРб弹道导弹的战斗部送入150~180km高度的预定轨道,从太空对地面目标实施打击。如果携带专门研制的“陨石”核弹,可以准确击毁地下目标(如洲际弹道导弹发射井的地下指挥站等),战斗部在爆炸前可穿透混凝土钻入地下30m深的地方。

三、“暴风雪”号航天飞机的设计方案

苏联航天运输系统由“暴风雪”号航天飞机和“能源”号重型运载火箭组成。“暴风雪”号航天飞机是航天运输系统的第III级(即有效载荷),由“能源”号运载火箭载运到规定高度后,起动自带的发动机,脱离运载火箭,独立进入预定轨道。“能源”号重型运载火箭是一个两级式运载火箭,第一级在使用后可返回地面,经过维修后还能再次使用。

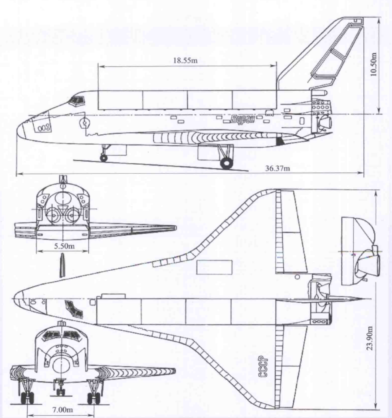

“暴风雪”号航天飞机总长度36.4m,总高度16.3m,翼展23.9m,最大发射重量105t,可以搭载2~4名航天员和6名乘客,可以将30t重量的载荷送入轨道,工作轨道高度250km~500km,油箱加注量最大时轨道高度可以达到1000km,标准状态下在轨飞行时间7天,最长飞行时间30天。

图3 “暴风雪”号航天飞机外形示意图

“暴风雪”号航天飞机的气动布局为大边条下单翼三角形机翼,单垂尾,带机身襟翼,前三点式着陆架的无尾式布局。

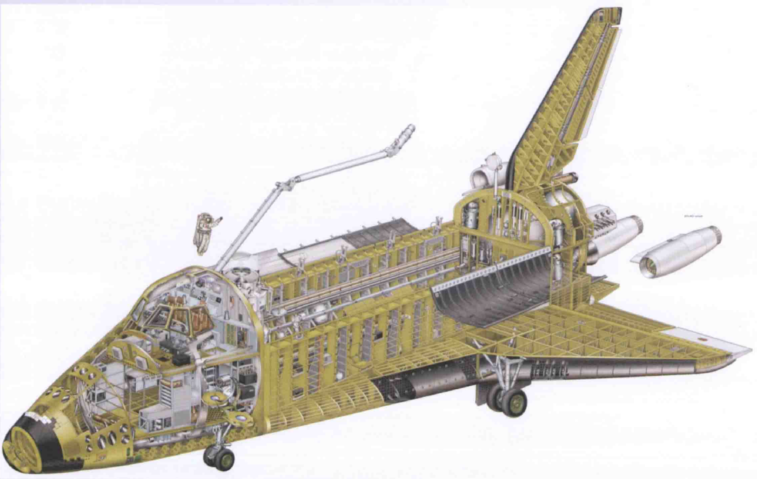

与美国航天飞机相似,“暴风雪”号航天飞机采用低密度合金作为机体结构的主要材料,以减轻重量。由于在较大温度范围内使用,需要保证材料在长时间低温作用(-130℃)和多次长时间高温条件下(最高1400℃)的工作能力和可靠性,所以在一些受热部位采用了非金属材料和隔热材料。

“暴风雪”号航天飞机的动力装置分3种类型:火箭发动机、涡轮喷气发动机、辅助动力装置。“暴风雪”号航天飞机从地面发射升空,与运载火箭分离,直到下滑控制,进行紧急分离等都是采用火箭发动机。涡轮喷气发动机主要用于着陆飞行阶段,使用涡轮喷气发动机可提高航天飞机在大气层中的推重比。辅助动力装置为独立的能量源,用于使液压系统管路中形成压力,驱动液压泵进行气动操纵面的控制。由于涡轮喷气发动机不适应太空飞行环境,需要进行改进。在“暴风雪”号航天飞机首飞时,涡轮喷气发动机的改进试验没有完成,最终首飞时没有安装涡轮喷气发动机。

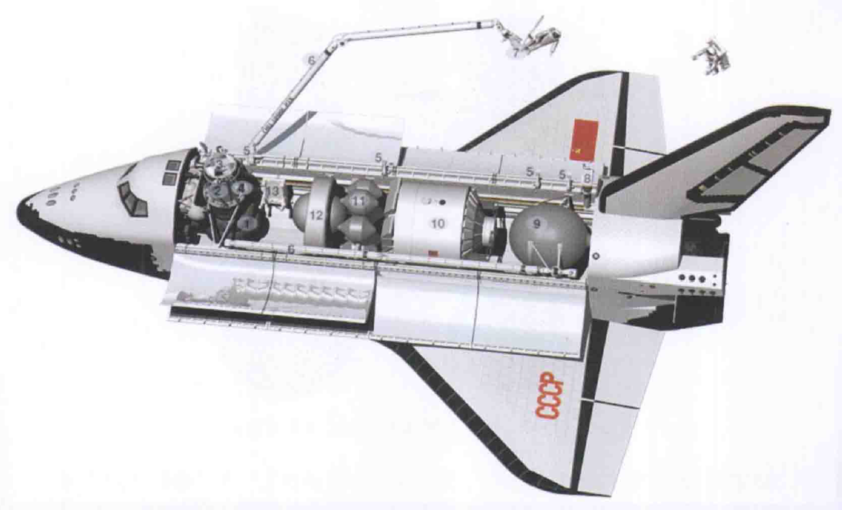

“暴风雪”号航天飞机的机载系统主要包括控制系统、液压系统、供电系统、防火防爆系统、安全逃逸系统,还包括对接舱和通用设备、机载机械臂。机载机械臂用于抓取并移动有效载荷。

图4 “暴风雪”号航天飞机设计方案

图5 “暴风雪”号航天飞机内部结构布置

图6 “暴风雪”号航天飞机机载机械臂抓取航天员

四、“暴风雪”号航天飞机的首飞

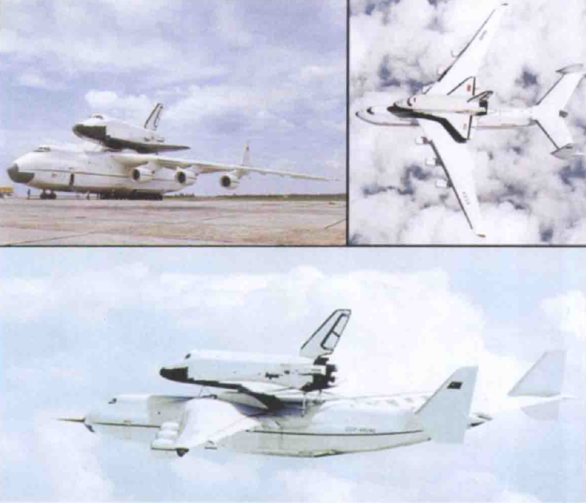

在发射之前,要将“暴风雪”号运输至航天发射场,这不是一件轻松的事情。整个运输过程划分为几个阶段:制造厂→莫斯科河畔专用码头→莫斯科郊外机场→拜科努尔航天发射场→拜科努尔航天发射场内部运输。其中,从莫斯科郊外机场到拜科努尔航天发射场,通过ВМ-Т“阿特兰”运输机或者安-225“梦幻”运输机背驮方式运输。

图7 安-225运输机背负航天飞机飞行

经过多年的研制,“暴风雪”号航天飞机于1988年11月15日从拜科努尔航天发射场升空,这是一次无人测试飞行,所有着陆前机动飞行和着陆均在自动控制状态下完成。“暴风雪”号航天飞机环绕地球飞行了2圈,经过3h25min后返回地面,最后在发射场的跑道成功着陆。

图8 发射塔上的“能源-暴风雪”航天运输系统

图9 “暴风雪”号航天飞机着陆时打开减速伞

五、“暴风雪”号航天飞机的结局

在20世纪80年代末至90年代初,由于苏联解体,国家经济几乎崩溃,无力支持研制工作继续开展,“暴风雪”号航天飞机项目被迫终止。

苏联先后共制造了5架“暴风雪”号航天飞机,每架的用途和命运都各不相同:

(1)1.01架:是其中唯一一架在自动驾驶模式下完成太空飞行的“暴风雪”号,于2002年5月12日被拆解,现归哈萨克斯坦所有。

(2)1.02架:原计划用于进行第二次自动驾驶模式下的太空飞行,并与“和平”号空间站实现对接。目前收藏于拜科努尔航天发射场的博物馆中,归哈萨克斯坦所有。

(3)2.01架:仅完成30%~50%。由“闪电”科学生产联合体的图希诺制造厂制造,2004年10月转运至希姆基水库码头暂时保存。

(4)2.02架:仅完成10%~15%。用于飞行试验的样机,未制造完成便在图希诺制造厂被拆解。

(5)2.03架:用于飞行试验的样机,半成品在图希诺制造厂被销毁。

六、“暴风雪”号航天飞机与美国航天飞机对比

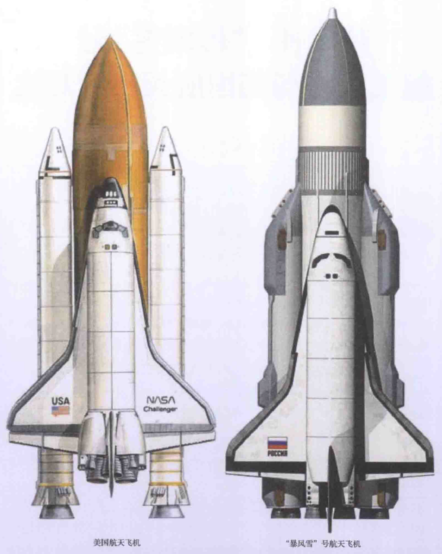

“暴风雪”号航天飞机和美国航天飞机的外形尺寸、内部子系统以及布局都十分相似,但同时也有一些显著的差别,如发射入轨的方式、使用的经济性、组装方式等。

(1)“暴风雪”号航天飞机搭载于“能源”号运载火箭进入太空,因为没有主发动机,从而大大减轻了入轨重量。因此,尽管其体积稍大于美国的航天飞机,但重量却要轻5t左右,这样有利于携带更多的有效载荷。

(2)“能源”号运载火箭既可发射航天飞机,也可以发射其他类型的航天器,而且还可以分段回收,重复使用,节约成本。

(3)“能源”号运载火箭的第I、II级均采用液体推进剂,工作可靠性更高。即使“暴风雪”号航天飞机出现故障,也可以利用自带的机动发动机进入较低的轨道或者返回发射场。

(4)“暴风雪”号航天飞机没有主发动机,但装有2台小型轨道机动发动机,在重返地球时可自主飞行。一次着陆不成功时,还可以像普通飞机一样拉起爬升,调整姿态后再次进行着陆,安全性更高。而美国航天飞机没有配装机动发动机,因此不能自主飞行,只能滑翔。

(5)鉴于美国航天飞机“挑战者”号的惨痛教训,“暴风雪”号航天飞机还增设了救生系统,并且在首飞时进行的是无人飞行试验。

图10 “暴风雪”号航天飞机与美国航天飞机外形比较图

参考文献:季晓光.苏联“暴风雪”号航天飞机[M].北京:航空工业出版社,2015.11

供稿:研发中心 蓝可华

附件下载:

附件下载:

Copyright © 广东空天科技研究院 粤ICP备2022079741号-1

办公地址:广州市南沙区万新大道与横一路交叉口

联系电话:020-34669195