不止存在于电影中的激光窃听

在诸如《007》、《碟中谍》、《谍影重重》等好莱坞科幻间谍特工大片中,各种高科技情报获取技术令人瞠目结舌,但其实不少电影中的科幻技术其实早就在现实生活中有了应用,其中“激光窃听技术”就是一项已经得到应用的成熟技术,并且在军事活动、间谍活动中起到重要作用。

图1 科幻作品中的激光窃听

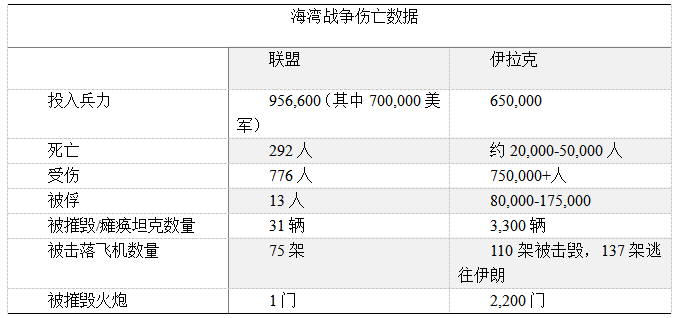

1991年,由美国领导的联盟军在波斯湾与伊拉克共和国爆发了海湾战争,这场战争惊人的战损比影响了现代人们对于战争的看法,战争的结果也宣布了一个新的时代的到来。

表1 双方战损数据[1][2][3][4][5]

从表1中可看出,即使联盟在投入兵力上具有优势,但是最终的战损对比依旧令人咋舌,可以说在海湾战争中联盟付出了极小的代价就获得了胜利,这即使在人类战争历史中也是绝无仅有的。海湾战争中美军投入使用了大量的高科技装备武器,是一次十分典型的高科技信息化作战,体现了信息化战争下高效率、高精度、低伤亡的特点,并且其部队部署方式和作战指令的下达方式具有极强的协同性,可以实现全盘布局,并远程指挥精准打击,因此西方媒体又将海湾战争称为“电子游戏战争(Video Game War)”。

图2 信息化战争

海湾战争中联盟军的信息化作战对军事战略、战役战术和军队建设等问题带来了众多启示,其中最重要的就是在战争中对于信息、情报的搜集掌握能力以及各种配套信息化装备的研发与应用。在某次行动中,美军就采用了一种“激光窃听器”,从行驶中的伊拉克高级将领汽车反光镜中,“读取”到了车内谈话的关键信息,并掌握了相关伊拉克军队的部署和动向,从而及时对联盟军队进行部署,大大减小了联盟军的伤亡损失。

什么是激光窃听?

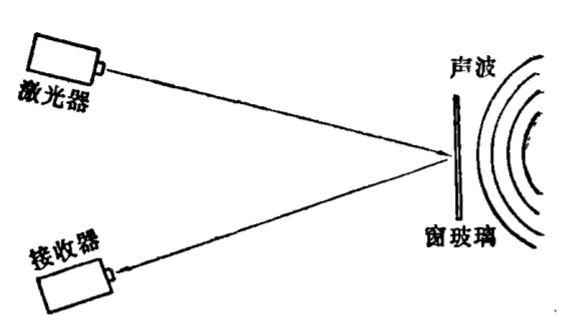

激光窃听器(Laser eavesdropping device),也有称为激光麦克风(Laser microphone),是一种监听设备。激光窃听器通过使用激光来探测远处物体的振动来实现窃听,采用这种设备进行窃听不容易暴露,并且不需要在房间内安装窃听器或其它设备就可以进行窃听,克服了一些难以进入的场所安装窃听器的困难,同时也避免了因窃听器被查获而被抓住把柄的危险。

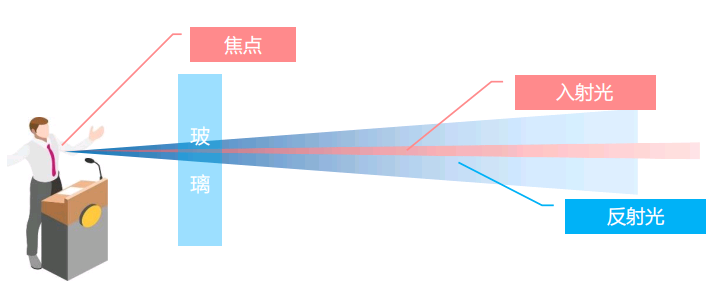

激光窃听器通常的应用场景是,窃听对象处于一个房间内正在进行谈话,而窃听器产生的激光束通过窗户射入房间内(或者是窗户表面)打在一个可以产生振动的物体上(可以是墙面、壁画、或者是其他的挂件),最好是一个具有较为光滑表面的物体,将光束反射并由接收器进行接收。

图3 检测玻璃表面振动式激光窃听工作示意图[6]

图4 穿透玻璃检测室内物品振动式激光窃听工作示意图[6]

接收器接收到返回的光束后,对返回的光束信号进行处理,转化成音频信号,就可以窃听到室内的对话。

图5 激光窃听器简易原理图

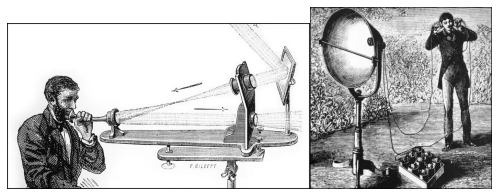

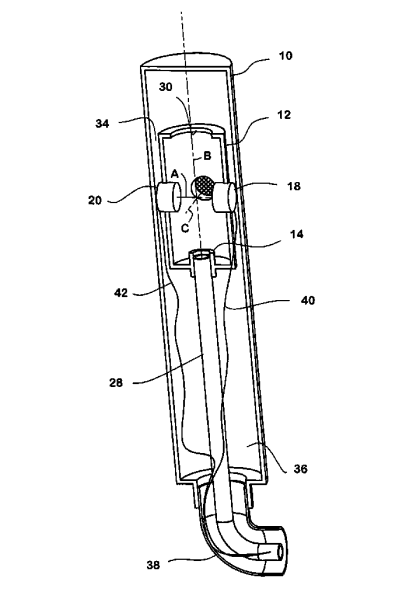

激光窃听器的简易工作模型如图4,通常由激光器、接收器构成。用光传输声音信号的设备最早的原型应该是在1880年时由著名的电话之父亚历山大·格拉汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell)和他的助手天特所发明的光电话,首次实现了通过光来传输声音信号。而激光窃听器最早的原型应该是1947年由苏联的Léon Theremin所开发的Buran窃听系统[7],他采用了低功率红外光束检测窗户玻璃振动来提取声音。根据记载,克格勃(苏联国家安全委员会)的头目 Lavrentiy Beria曾使用Buran窃听系统监听美英法驻莫斯科大使馆。在此后,沿着这个方向各国也在不断的研发新的设备。

图6 1880年贝尔和天特发明的光学电话实现了通过光传递声音信号

1989年时,通过采用双波长激光外差干涉来测量微小振动,Takahashi等成功获取微型麦克风的声音压力,但仅有2m的有效工作距离。

2003年,日本东北大学电气通信研究所信息设备研究部的Kazutaka Abe利用多普勒效应实现了对语音信号的非接触检测。

2009年8月25日,U.S.Patent 7580533公开了一种使用激光束和烟雾或蒸汽检测自由空气中声音振动的装置。并且在同年10月的音频工程学会大会上演示了该设备的原型样机[8]。

图7 US Patent 7580533公开的激光麦克风结构

激光窃听器由于其用途的特殊性,通常在各国都属于较为机密的装备,对于其具体的产品性能及研发进度、甚至于使用场景都较少有对外公开的情况。在2013年时美国政府曾要求归还或销毁《The Guardian》在伦敦办事处持有的斯诺登档案,其提出的该要求的原因之一就是认为外国特工可以使用激光监控房间内的对话,即使已经确保保存文件的计算机与任何网络连接断开,并从未连接到互联网,也不足以缓解英国秘密通讯电子监听中心(The Government Communications Headquarters, GCHQ)对其周围的讨论可能被激光监听到的担忧[9]。由此可看出激光窃听器在各国情报机构已经有了一定的应用空间。

不同形式的激光窃听器

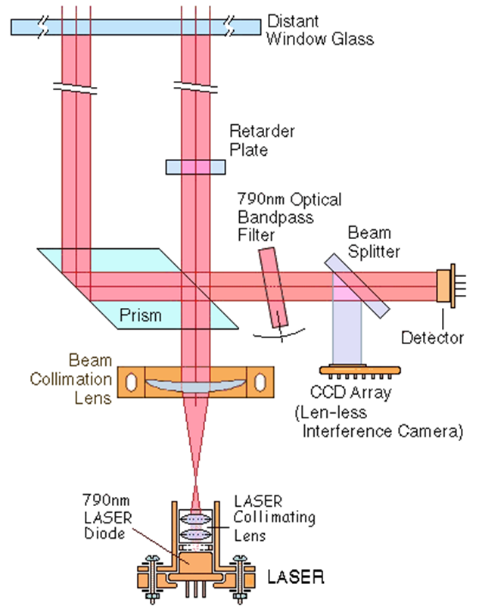

根据激光窃听器的工作原理,威廉姆森实验室公开了几种基础的激光窃听器系统方案。

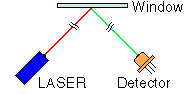

1)第一种也是最经典的一种,通过系统结构可以直观看出,激光器与玻璃平面成一定的角度(例如45°),在玻璃表面“掠过”激光束,而光电探测器与激光器处于互补角,位于接近窗户玻璃的另一侧。其原理是,声音振动将导致窗户玻璃产生移动,而在另一侧的光电探测器能够接收到经过玻璃表面反射的激光束,同时该光束会包含玻璃因声音振动而产生的移动信号,也被称为“掠过监听”。

图8 角度/掠过监听(45°)

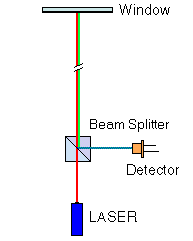

2)第二种形式在工作原理上与第一种相同,不同之处在于激光与光电探测器位于同一方向,即入射光束垂直入射到表面,所获得的反射光束也是垂直反射,入射光与反射光之间的夹角为0°,也被称为“回弹监听”。

图9 直接反射监听(0°,回弹监听)

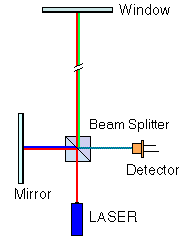

3)第三种方式在结构中采用了干涉仪。通过对迈克尔逊干涉仪进行改良,使得其中的一段光路是往返于窗玻璃的长路径,用干涉的原理获取语音信号。这种方式有更大的概率成功获取信息,但是有一个明显的缺陷就是“臂”长度的差异非常大,光束走过的路径差异较大,由于时间/纵向相干性原理,激光束相位相干性随时间而变化,则两个共同到达的光束相位不同步,因此采用这种形式的监听器会面临“相干性退化”的问题。

图10 干涉仪监听(改良迈克尔逊干涉仪)

4)第四种方案同样是采用干涉仪,但是进行了相应的设计改良能够保证具有相同长度的臂长,通常称为双光束激光麦克风。这种系统的主要原理是通过玻璃板的一小部分玻璃运动(声学振动)进行差分测量。其在时间连贯性方面具有相同臂长的优势,能避免因为臂长不同而引起的一些相位不同步问题。

图11 双光束激光麦克风

除了上述的方案之外,激光监听器还有许多不同的形式以应对不同的场景,如散斑干涉窃听技术、猫眼效应窃听技术等[10]。

面对激光窃听器的反窃听方案

图12 激光窃听技术已经在各国情报机构广泛应用

我们提到了这么多种激光窃听的设计方案,那么该如何反制激光窃听,以确保我们的情报安全呢?也许可以从激光窃听器的工作原理去设计相应的应对方案。

1.在每个窗户上安装一个小型振动电机或扬声器,通过产生足够的振动来淹没由内部声波引起的运动,达到用噪声覆盖有效声音信号的效果。

2.在窗户外面安装某种金属丝网或窗帘,通过干扰激光束来阻止情报人员获取声音信号。

3.改用异形玻璃,选择不光滑表面作为窗户,能够在不影响透光的情况下使散射回去的激光无法被接收。

4.调整窗户的安装角度,使其表面入射的光束都反射到地面上。

5.最极端的方案就是不在敏感的房间里设置窗户。 即使激光无法捕捉到振动,一些功能强大的相机也可能能够读取嘴唇或其他类似的东西以获取情报,毕竟我们都知道“Windows”是不安全的: )(更不用说闯入有窗户的房间要容易得多。)。

图13 美国驻俄罗斯大使馆针对这种类型的间谍活动设计了特殊的幕墙

总 结

从激光窃听器的工作原理上来看,最基础的要求是激光能够反射打回到传感器上,并且要具有足够的强度让传感器能够检测到光束。因此通俗的说,只要激光足够强、目标材料能够反光且相对平滑,以及环境允许的情况下(雨雪天气、沙尘暴、大雾的情况下会对激光的传输造成干扰,有可能会使传感器无法接收到激光信号),就能够在很遥远的距离实现激光监听。一些国家的大学及科研机构甚至研究出不依赖于干涉仪或者反射材料的监听技术,这项技术正在以飞快的速度发展并应用在情报战中。

参考资料

[1] Gulf War coalition forces (latest available) by country "www.nationmaster.com". Archived from the original on 5 November 2013.

[2] Hersh, Seymour (2005). Chain of Command. Penguin Books. p. 181.

[3] "Persian Gulf War". MSN Encarta. Archived from the original on 1 November 2009.

[4] Iraqi Invasion of Kuwait; 1990 (Air War) Archived 6 October 2014 at the Wayback Machine. Acig.org.

[5] "In-Depth Specials – Gulf War". CNN. 2001. Archived from the original on 2001.

[6] 浅析振动激光窃听技术.中国保密协会科学技术分会.安全内参.国家安全. 2019.08.01.

[7] Galeyev, Bulat M. (1996). Translated by Vladimir Chudnovsky. "Special Section: Leon Theremin, Pioneer of Electronic Art". Leonardo Music Journal. 6. Retrieved 2007-11-22. linked from LMJ6.

[8] "Schwartz Engineering & Design Laser-Optic Microphone Prototype". Gearwire. 20 Oct 2009. Archived from the original on 2012-11-24.

[9] Charles Arthur. Laser spying: is it really practical ? The Guardian. 22 Aug 2013.

[10] Alexa Crawls. LASER Microphone. Willamson-labs. 05 Mar 2018.

供稿:科研中心 张穗

附件下载:

附件下载:

Copyright © 广东空天科技研究院 粤ICP备2022079741号-1

办公地址:广州市南沙区万新大道与横一路交叉口

联系电话:020-34669195